画画儿,对我而言,已经成为生活中的必需。

儿时的胡涂乱抹已经没有了记忆。我猜想,那时候一定是没有什么目的,只是囿于本能。后来去了小学,上了中学,我就在作业本和书的空白处画画儿,画我想象中的人和物。

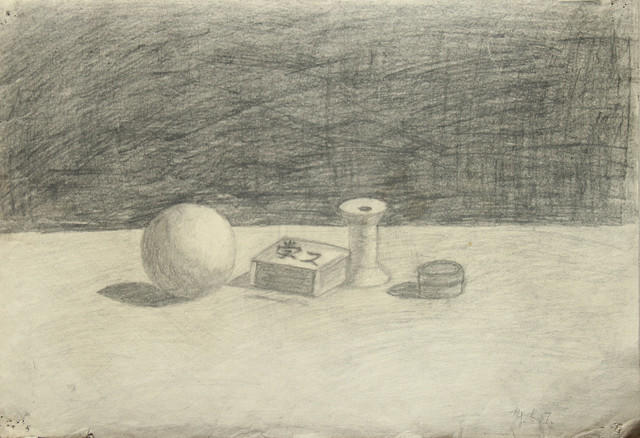

十三岁,我开始拜师,正式学习素描。从此“写生”这个词,替代了“画画儿”。

写生的装备要有画板和画架,还要把画板放在画架上立起来画。眯着眼观看远处桌面上的立方体,用削尖的铅笔,一点一点地描绘,真实地把我看到的东西画到纸上。通过写生我发现了,以往物体看不到的结构、透视、光影,还有塑造物体的绘画方法,“写生”中有太多的惊喜,使我完全迷恋在再现的状态中。

后来,我上了中央美院。在写生的对象变得更为复杂的同时,还添加了新课题“创作”。为了“创作”,我好比一个无头的苍蝇,到处乱飞。一会儿学某大师的风格,一会儿又被某同学的方法所吸引。回望那个时候的作品多多少少都透出些学习大师的痕迹与受到不同流派的影响。然而,也正是经历了这个时期,我的“创作”与“习作”不再分家,统称“作品”。

在德国学习的五年,自己面对的并不仅仅是学院的艺术课程和博物馆大师的作品。真正影响我的是在那里学习与生活的全部:与你打交道的人,社会环境,看问题的多元视角,价值观、生活观乃至世界观。事实上,我们曾经熟悉的经典作品,一旦真实地出现在自己生活的场域中,它对我的震撼远没有想象中的强烈。在那里,慢慢的,我开始真正理解这些大艺术家及其作品产生的渊源。

静,能令人思考。远离中国,可以自觉地开始内醒。我是谁?从哪里来?要到哪里去?思考的过程与表达的需要,开始对抽象绘画的研究与实践也就变得自然而然了。

1994年春,学成归来,我重返美院做教师,并开始筹建设计专业,后来又从事教学管理工作,俗称“双肩挑”。学院规模变大,日常事务也变得越来越庞杂,除了正常教学,我的业余时间也几乎全部被学院事物所占满,全然是一种超负荷的工作状态。我的角色,也由一个专业画家转变成一个教育管理者。基于对教学的不舍,我在痛苦与纠结中逐渐适应了这个角色,心平气和地在做一个“业余画家”。业余画家不太求结果,更在乎如何在有限的业余时间里去感受画画的快乐,在沉静中去寻回曾经的初心。正是对“业余时间”的有效运用,形成了我自己的创作方法。

挤出空闲时间来到工作室,我做的第一件事就是把画面涂抹一遍。这种涂绘是在主观限定的时间内完成,只有改变以往画画的常态,不断与过去的习惯相对抗,才有可能在限定的时间内完成一个最基本的工作:“涂满画面”。“涂满画面”的行为,消解了对绘画结果的述求,使“体验过程”成为我画画的核心议题。一张2乘3米大的画布用10分钟像油漆匠似的涂抹一遍,已然是一个不轻的体力活。然而我却非常享受为“涂满画面”而去不断“覆盖”已经存在的作品这个过程抑或行为,因为这里指涉的是一种态度和勇气。

可以说,我的作品时刻都处于未完成和重新开始的状态。无论画面看起来如何的完美,都存在被“覆盖”的可能。覆盖一幅并不完满的画,通常都不会太在意,若是要去覆盖一幅几近完美的画作,内心就会有纠结与不舍,和难以名状的痛。覆盖过去——如同否定自我,需要勇气。它既是一个决绝的行动,更是一次“再生机缘”的创造。

覆盖的行为,会改变常态的视觉经验与哲思观念,刺激麻木的思想与灵魂。越是完美的画面被“覆盖”,这个行动越能体现其意义。

“覆盖”这个行为,从物质层面来看,图像虽被覆盖,它曾经的样貌仍然存在于层层颜色之下,如同人类的历史,经过了多次自然破坏和人为摧毁,我们依旧可以看到和感受到时代的痕迹与气息。“覆盖”是时间切片的叠加。从精神层面来看,“覆盖”这个行为,如同修行,强心健智。

我很少回顾自己的艺术历程,自觉还没到回忆的时节。然而,为了筹备这个展览,我把从十几岁到新近的画作,一一摆放开来做了梳理,并挑选出展览的作品。面对这些相隔四十余年的画作,从“画它”、“画我”到“我画”这一漫长过程的转变,我恍然明了,走过这么多年,画中的我并没有改变,我还是那个爱“画画”的我。可以说,“画画”是我的常态,从儿时到今天,一直是拿着一支笔在画画。“画画”,并不需要体现一个人的身份,也无关乎年龄长幼,它只是出于本能的需要。

“画画”是我这次展览的名字,它可以非常准确传达我对艺术的理解。

谭平 2015年5月

素描静物写生|1974年